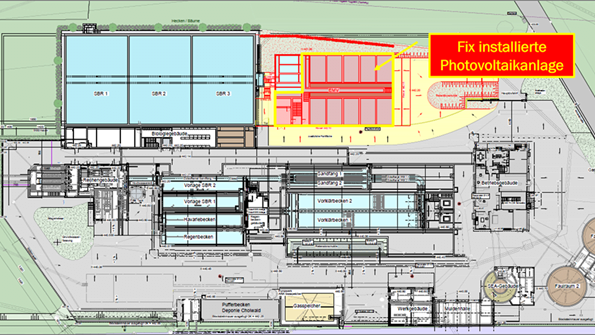

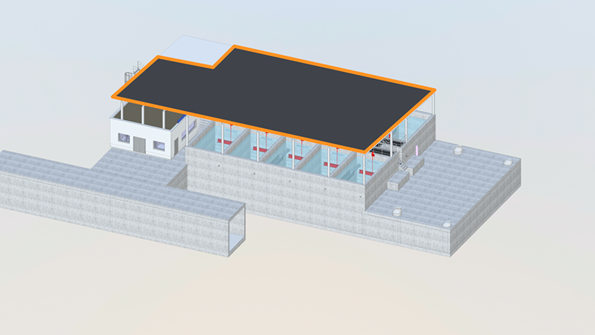

Projekt fix installierte Photovoltaik auf neuer Reinigungsstufe

Ausgangslage

Die geplante 4. Reinigungsstufe (Elimination von Mikroverunreinigungen) muss überdacht werden. Daher ist es sinnvoll, dieses Dach für die Photovoltaik zu benützen. Sobald die 4. Reinigungsstufe gebaut ist, wird darauf eine Photovoltaikanlage installiert.

Projekt